L’État-nation et l’asile

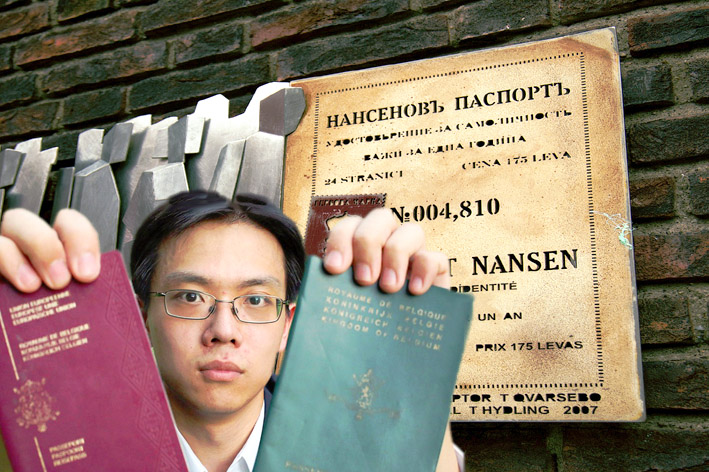

Le long processus de structuration des États nationaux transforme peu à peu la conception et les pratiques de l’asileQK. Les concepts de souveraineté étatique et de nationalité s’imbriquent. L’État exerce sa souveraineté sur un territoire et sur ceux qui s’y trouvent. Sur ce territoire, ont droit de vivre ceux qui sont définis comme des “nationaux”, c’est-à-dire ceux dont l’État exige l’allégeance et auxquels, en contrepartie, il assure la protection, où qu’ils se trouvent dans le monde. Les autres, les “non-nationaux”, ne peuvent se trouver sur le territoire de l’État qu’avec son autorisation. Et dans un monde organisé en États-nations, tout être humain, à la seule exception des apatridesQK, possède la nationalité d’au moins un État, qui lui assure une protection urbi et orbi en échange de son allégeance.

L’État-nation n’admet pas sur son propre territoire l’existence de poches de souveraineté concurrente, où même des nationaux pourraient échapper à son emprise. Aussi c’est lui, et lui seul, qui décide de la présence d’un non-national sur son territoire. La maîtrise du séjour des étrangers sur son territoire devient l’un des attributs majeurs de la puissance souveraine de l’État-nation. Par ailleurs, la laïcisation progressive des sociétés européennes distend les liens entre l’asile et le sacré. Le droit d’asile devient le droit exclusif qu’a un État d’admettre sur son territoire une personne qui lui réclame une protection qu’elle ne trouve plus auprès de l’État dont elle a la nationalité. L’État sollicité prend seul sa décision. C’est lui seul qui décide si la demande est ou non justifiée, l’appréciant à la lumière de ses valeurs éthiques affichées mais également en tenant compte de l’opportunité politico-diplomatique de sa décision. Il octroie et il révoque l’asile à sa guise. Il est maître sur son territoire et il offre ou refuse l’asile (territorial) sans avoir à se justifier.

n’admet pas sur son propre territoire l’existence de poches de souveraineté concurrente, où même des nationaux pourraient échapper à son emprise. Aussi c’est lui, et lui seul, qui décide de la présence d’un non-national sur son territoire. La maîtrise du séjour des étrangers sur son territoire devient l’un des attributs majeurs de la puissance souveraine de l’État-nation. Par ailleurs, la laïcisation progressive des sociétés européennes distend les liens entre l’asile et le sacré. Le droit d’asile devient le droit exclusif qu’a un État d’admettre sur son territoire une personne qui lui réclame une protection qu’elle ne trouve plus auprès de l’État dont elle a la nationalité. L’État sollicité prend seul sa décision. C’est lui seul qui décide si la demande est ou non justifiée, l’appréciant à la lumière de ses valeurs éthiques affichées mais également en tenant compte de l’opportunité politico-diplomatique de sa décision. Il octroie et il révoque l’asile à sa guise. Il est maître sur son territoire et il offre ou refuse l’asile (territorial) sans avoir à se justifier.

La souveraineté de l’État prime de fait le droit d’asile

Malgré les avancées du droit international, dans aucun cas, le réfugié n’est assuré de l’obtention de l’asile, le droit au séjour relevant toujours des lois nationales et de la volonté souveraine des États. Ceux-ci conservent par ailleurs la faculté d’accorder l’asile à qui ils veulent, que la personne réponde ou non à la définition du réfugié définie par la convention de Genève de 1951.

Le droit d’asile, en tant que tel, n’est pas régi par des textes internationaux. La déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 affirme dans son article 14 que « 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. » Toutefois, cette déclaration n’est pas contraignante pour les États et aucun texte international n’est venu traduire le principe dans la pratique. En 1967, une déclaration de Nations unies sur l’asile territorial consacre à la fois le principe du non-refoulement et l’asile comme acte de souveraineté des États. Dix ans après, toutefois, l’organisation internationale échoue dans sa tentative d’adoption d’une convention internationale sur l’asile territorial, bien que le projet se garde de porter atteinte au principe de la souveraineté nationale en matière d’asile.

Sur le plan régional, l’Europe n’a jamais pu établir un texte contraignant régissant l’asile en tant que tel, même si à partir des années 1990, notamment avec la signature de la convention de Dublin relative à l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, devenue par la suite de “Règlement Dublin”, lie l’examen d’une demande protection internationale à la demande d’asile formulée préalablement. Les propositions tendant à la signature d’un protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif à l’asile sont restées lettre morte.

En revanche, des traités signés dans le cadre de l’Organisation des États américains réglementent l’asile dit politique. Ils posent que le pays sollicité est seul juge du bien-fondé de la demande et ils fixent les cas où l’asile ne peut être invoqué. Toutefois, l’octroi de l’asile demeure un acte de souveraineté de l’État qui accueille le réfugié. La seule petite entorse au principe de souveraineté vient de la reconnaissance du droit d’asile diplomatiqueQK, c’est-à-dire de la possibilité pour un État d’accorder l’asile à une personne qui se trouve dans les locaux de ses représentations diplomatiques ou consulaires ou à bord d’un de ses navires de guerre ancré dans les eaux territoriales d’un État tiers. L’asile diplomatique ne fait l’objet d’accords qu’entre États des Amériques. Dans ces cas, l’État d’origine s’engage à laisser partir vers le pays d’accueil celui qui a obtenu l’asile diplomatique, de manière que celui-ci se transforme en asile territorial. Néanmoins, la décision d’accorder l’asile, même diplomatique, relève de la souveraineté absolue de l’État sollicité.