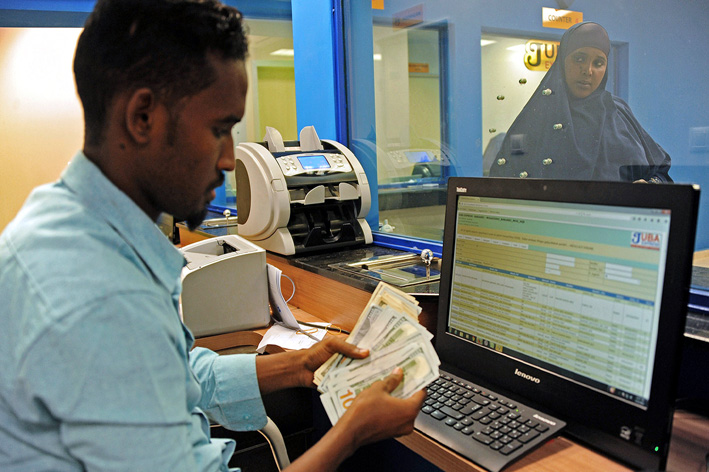

Les transferts de fonds

Pour la Banque Mondiale « les envois de fonds [des migrants] sont le lien le plus tangible entre la migration et le développement. Avec plus de 325 milliards de dollars par an [583 en 2014], les transferts de fonds envoyés par les migrants vers les pays en développement sont plus importants que l'aide publique au développement ainsi que les flux de capitaux d’investissement étranger ».

Pour les pays d’émigration, les transferts de fonds sont une ressource régulière et même « contre-cyclique » : elle suit la logique du « besoin » et tend à croître en période de crise quand les conditions de vie se dégradent.

Les pays destinataires des transferts de fonds peuvent être des pays d’origine comme des pays d’accueil. C’est ainsi que les chiffres absolus montrent que même la France, l’Allemagne, la Belgique ou le Royaume-Uni figurent dans le peloton de tête des bénéficiaires . Toutefois, si l’on considère ces données en termes relatifs, 19 milliards de dollars ne représentent que 0,73% du PIB français, alors que le même montant équivaut à 188% du PIB du Mali. Les transferts vers le premier monde s’expliquent soit par le fait que les étrangers soutiennent financièrement leurs proches (étudiants, etc.), soit par le fait que les émigrés des pays occidentaux envoient des sommes plus importantes grâce à leur niveau de vie plus élevé.

. Toutefois, si l’on considère ces données en termes relatifs, 19 milliards de dollars ne représentent que 0,73% du PIB français, alors que le même montant équivaut à 188% du PIB du Mali. Les transferts vers le premier monde s’expliquent soit par le fait que les étrangers soutiennent financièrement leurs proches (étudiants, etc.), soit par le fait que les émigrés des pays occidentaux envoient des sommes plus importantes grâce à leur niveau de vie plus élevé.

Si les transferts de fonds, plus que les communications, sont le lien le plus solide entre le pays d’immigration et le pays d’émigration, ils contribuent à “installer” le migrant dans un quotidien fait de « précarité » et de « provisoire ».

Selon la plupart des chercheurs, le montant et la fréquence des transferts de fonds varient selon l’ethnie, le statut, le genre et la durée du séjour à l’étranger. Si toutes les nationalités sont impliquées dans l’envoi d’argent à leurs proches, chez certaines les migrants en envoient plus souvent et les sommes sont plus importantes.

La valeur symbolique des transferts de fonds

Le migrant qui envoie de l’argent ou des biens aux siens « là-bas » est en quelque sorte « envoyé » par son groupe ; il représente l’investissement d’une famille ou d’une communauté.

Les transferts de fonds font également office de « compensation affective », palliant l’absence (maternelle, paternelle, filiale, conjugale, etc.) du migrant au sein de sa famille, absence qui génère souvent (surtout chez les femmes) un sentiment de culpabilité.

Grâce à ces transferts, les migrants jouent un rôle majeur dans les prises de décisions familiales, notamment celles en matière de répartition des ressources au sein de la famille d’origineQK. Celle-ci devient dépendante des migrants, et des conflits peuvent surgir concernant la gestion des fonds ainsi que les orientations et choix familiauxQK. Pour beaucoup de spécialistes, les transferts de fonds constitueraient une sorte de révélateur par excellence du transnationalismeQK.

Les transferts de fonds contribuent à renvoyer une image déformée de la réalité, les familles restées au pays s’imaginant souvent que le migrant vit dans l’opulence et qu’il a réussi, tandis que ce dernier conserve de ses proches restés au pays l’image de personnes dans le besoin. Envoyer de l’argent équivaut à affirmer que l’aventure migratoire est un succès.

Parmi les affectations des transferts de fonds la construction d’une nouvelle maison, « la » maison, a sans aucun doute la plus haute valeur symbolique : elle incarne l’aboutissement du projet migratoire : la vraie maison, la maison définitive, le retour rêvé dans une nouvelle patrie qui conjuguerait, aux yeux du migrant, les éléments positifs du passé (les amis, les traditions, etc.) et sa réussite économique.

L’autre pôle sur lequel se focalisent les projets des migrants concerne le financement des études de leurs enfants (ou ceux de leurs proches), notamment dans des écoles privées. L’éducation est le gage d’un avenir meilleur, le fondement de la réalisation personnelle et du bonheur.

L’utilisation des transferts de fonds

L’aventure migratoire, au vu de ses coûts élevés, représente souvent un “pari”. Le migrant doit travailler dans un pays au revenu plus élevé pour s’acquitter le plus rapidement possible des frais en vue du trajet migratoire et honorer les dettes contractées.

Les transferts de fonds se caractérisent par leur fréquence régulière et par le fait qu’ils constituent une ressource incontournable pour les destinataires . Le FMI définit le « transfert de fonds des travailleurs » comme l’envoi d’une quantité spécifique d’argent (de 150 à 200 euros environ) dont la périodicité est inférieure à un mois. Quelle que soit la définition adoptée, les transferts représentent en tout cas la préoccupation récurrente des migrants, la dépense prioritaire dans leur budget.

. Le FMI définit le « transfert de fonds des travailleurs » comme l’envoi d’une quantité spécifique d’argent (de 150 à 200 euros environ) dont la périodicité est inférieure à un mois. Quelle que soit la définition adoptée, les transferts représentent en tout cas la préoccupation récurrente des migrants, la dépense prioritaire dans leur budget.

Beaucoup de recherches se sont penchées sur l’utilisation de ces ressources, chacune essayant de catégoriser les dépenses. Les conclusions n’ont rien de surprenant. Les transferts de fonds sont essentiellement et avant tout affectés à la « survie » ou à la « consommation privée » de la famille (nourriture, éducation ou revenu)QK ; contribuant dans une moindre mesure au développement du pays d’origine via des investissements.

Par ailleurs, la plupart des enquêtes montrent également qu’il est très difficile pour les migrants de contrôler où va l’argent : par exemple, la personne qui gère les fonds reçus peut en faire un usage détourné, les fournisseurs de la famille (entreprises de bâtiment, etc.), qui connaissent les disponibilités économiques du client, peuvent fixer des prix plus élevés. Les catastrophes, les maladies soudaines, les enterrements, les frais d’inscription dans les écoles privées, les fêtes, etc. puisent dans les ressources initialement prévues à d’autres fins ; autant de dépenses qui ne font qu’allonger la durée du séjour du migrant à l’étranger, la date de son retour étant sans cesse repoussée.