Discriminations et immigration

Les immigrés ne sont pas les seuls à faire l’objet de traitements défavorables qui, sur la base de l’égale dignité de tous les êtres humains, ne se justifient pas. Malheureusement, toutes les sociétés sont construites sur le présupposé qu’au sein de la même humanité des individus sont “plus égaux que d’autres” en raison de leur sexe, de la couleur de leur peau, de leur origine, de leur lignée, de leurs moyens économiques, de leur profession, de leur réseau social, etc.

Les immigrés (exception faite des riches investisseurs étrangers, des personnels hautement qualifiés, des membres d’institutions diplomatiques, etc.), dans leur grande majorité, occupent le plus souvent des postes situés en bas de l’échelle sociale ou des “catégories socioprofessionnelles”. En plus d’être mal perçus et discriminés en raison de leur origine et de leur statut juridique (régulier/irrégulier), ils cumulent d’autres types de discriminations, selon qu’ils appartiennent à telle ou telle nationalité, à telle ou telle “race”, à telle ou telle culture, à tel ou tel genre. Ce cumul de discriminations, qui fait qu’une personne est traitée de manière différenciée en raison de plusieurs de ses « attributs », est appelé par les spécialistes « problème de l’esperluette » (dans toutes les langues le symbole « & » correspond à la conjonction « et »), voulant par là signaler qu’il est souvent difficile de savoir quelle est la part de chaque type de discrimination dans l’ensemble du même phénomène discriminatoire.

Les immigrés, victimes de nombreux traitements inégaux, dénoncent peu ces abus. Ce sont en revanche leurs enfants, plus conscients de leurs droits, et plus à même de réagir sur la base de leur statut d’“autochtones”, qui saisissent les tribunaux ou manifestent publiquement leur colère face aux discriminations.

Parallèlement, il n’est pas rare que les immigrés se discriminent entre eux, les plus anciens ayant une attitude hostile à l’égard de ceux nouvellement arrivés. Ce comportement contribue à maintenir une société organisée en attribuant des rôles spécifiques à chaque ethnie, où, au fur et à mesure qu’une génération d’immigrés monte dans l’échelle sociale, l’échelon inférieur est occupé par les nouveaux arrivants. Par exemple, c’est ainsi qu’en France, dans le BTP, dans les années 1920-1950 les maçons affectés aux tâches les plus pénibles étaient souvent des Italiens, progressivement remplacés par des Portugais, eux-mêmes remplacés par des “Noirs”, des Européens de l’Est et des Asiatiques du Sud.

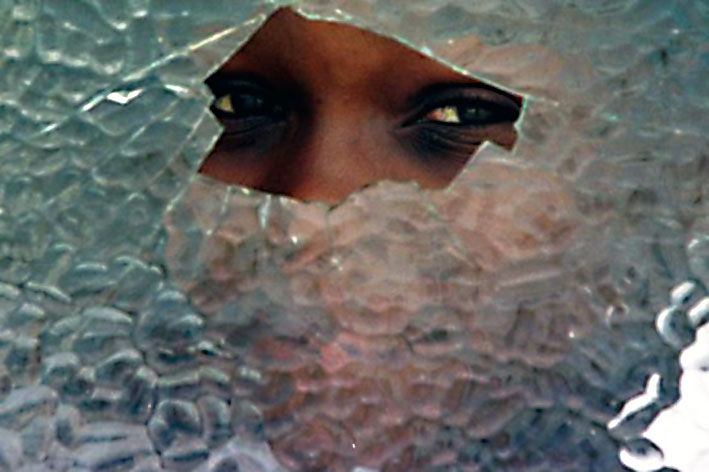

Dans le mécanisme de la discrimination le discriminant « exorcise » sa « peur de l’Autre » en infériorisant ce dernier. Cette attitude à la fois agressive et défensive à l’égard du “différent” est un objet d’analyse pour plusieurs disciplines, notamment la psychologie, la sociologie et le droit.

Dans le domaine politique, comme nous l’avons évoqué dans l’une des fiches consacrées à l’histoire contemporaine des migrations (Cf. [#627]), entre la fin des années 1990 et le milieu des années 2000, l’Union européenne se dote d’une Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), tandis que presque tous ses États membres (sauf l’Espagne, le Luxembourg, la Pologne, la République tchèque et la Slovénie) ainsi que la Suisse et la Norvège créent leurs instances publiques de lutte contre les discriminations (en France ce fut la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, HALDE). Aujourd’hui, toutes ces institutions, quand elles existent encore, marquent le pas, au vu des difficultés idéologiques, juridiques et budgétaires auxquelles elles sont confrontées.