De l’arrêt de l’immigration de travail (1974) à la chute du mur de Berlin (1989)

D’une migration temporaire à une migration d’installation

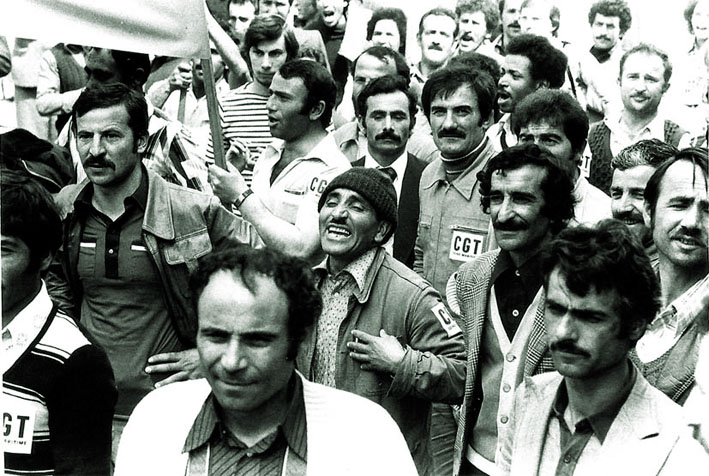

Prenant prétexte de la crise économique des années 1970, de la montée de la xénophobie et de la peur d’une « saturation » des marchés du travail, en 1974 la plupart des pays d’accueil d’Europe occidentale décident de mettre un terme au flux des travailleurs immigrés et de mettre en œuvre des politiques de retour vers les pays d’origine. Mais ces mesures, censées réduire la présence immigrée, finissent par constituer un obstacle à la migration circulaire et incitent les populations étrangères à retarder leurs projets de retour, favorisant de fait leur installation définitive. C’est ainsi qu’au cours des années 1970 et 1980, le regroupement familial et les migrants irréguliers alimentent les stocks d’étrangers, qui augmentent considérablement dans les principaux pays d’accueil d’Europe occidentale : aux Pays-Bas, les Marocains et les Turcs sont cinq fois plus nombreux en 1983 qu’en 1971 ; en RFA, le nombre des Turcs triple entre 1971 et 1981 ; en France, le nombre des Maghrébins augmente de 50% de 1975 à 1985, etc. Les aides au retour ne parviennent pas à inverser la tendance, tandis que l’ampleur du phénomène des immigrés « sans-papiers » obligera plus tard les gouvernements à des régularisations massives.

Entre-temps, durant les années 1970, dans plusieurs régions d’immigration, les enfants des immigrés font leur apparition dans les classes du primaire. Dix ans plus tard, ayant souvent grandi dans des conditions sociales difficiles et se percevant comme stigmatisés, ils exprimeront parfois publiquement leur malaise par des violences urbaines, des manifestations, des marches, etc.

Malgré la crise, dans le Vieux continent certains pays autrefois pourvoyeurs d’émigrés connaissent peu à peu une amélioration considérable du revenu national brut par habitant : l’Italie à la fin des années 1970, puis la Grèce, l’Espagne et le Portugal au cours des années 1990. Ces pays deviennent de plus en plus attractifs pour les immigrés, c’est en particulier le cas de l’Italie, qui se transforme durant les années 1980 en une sorte de pays de transit pour les Bangladais et les Philippins espérant rejoindre le Royaume-Uni, ainsi que pour les Marocains et les Tunisiens désireux de poursuivre leur route vers la France.

L’essor des pays pétroliers

Si au début de la révolution industrielle la première source d’énergie est le charbon, à partir du milieu du XIXe siècle le pétrole est de plus en plus employé, avant de devenir moins d’un siècle plus tard le combustible principal de l’industrie. Les Américains, les Anglais, les Néerlandais, les Russes, les Français et les Allemands sont les premiers à découvrir et à exploiter des gisements aux USA, au Canada, au Mexique, en Pologne, en Roumanie et dans le Caucase. Au début du XXe siècle l’« or noir » est également découvert en Iran, en Birmanie et en Indonésie, puis au Venezuela (1914), en Irak (1924), et enfin, durant les années 1930, dans la péninsule arabique (Arabie Saoudite : 1933 ; Koweït : 1938).

Jusqu’aux années 1950 les compagnies occidentales ont le monopole quasi exclusif de l’exploitation pétrolière, bénéficiant soit du statut de protectorat européen de plusieurs États producteurs, soit d’accords privilégiés entre les gouvernements locaux et les compagnies étrangères. À partir du milieu du XXe siècle, en revanche, beaucoup de pays producteurs nationalisent l’exploitation des hydrocarbures. En 1960, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est créée par l’Irak, l’Iran, le Koweït, l’Arabie Saoudite et le Venezuela, rejoints par la suite par d’autres nations, au fur et à mesure de la découverte de nouveaux gisements : le Qatar, l’Indonésie, la Libye, les Émirats arabes unis, l’Algérie, le Nigeria, l’Équateur, le Gabon et l’Angola. Tous ces pays attirent la main-d’œuvre étrangère, surtout les moins peuplés.

En Occident, durant les années 1970, la crise économique contraste avec la forte prospérité des pays du Golfe et de la Libye, où affluent des millions de travailleurs étrangers : dans un premier temps, de Palestine, d’Égypte, du Yémen, d’Inde et du Pakistan, puis, dans un deuxième temps, d’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Philippines et Corée du Sud). À ces travailleurs, des hommes employés essentiellement dans les gisements pétroliers, s’ajoutent des femmes recrutées pour les travaux domestiques, principalement sri-lankaises, bangladaises, philippines et indonésiennes. En Iran et en Irak ces flux seront en partie ralentis et détournés vers d’autres destinations à cause de la guerre entre les deux pays (1980-1988).

Les réfugiés de la « guerre froide »

Les conflits et les régimes dictatoriaux suscités par l’opposition entre les blocs communiste et capitaliste sont à l’origine d’une grande partie des migrations forcées au cours des décennies qui précèdent la chute du mur de Berlin .

.

Dans les Amériques, les USA font obstacle à l’instauration de gouvernements socialistes ou communistes, soutenant plutôt des dictatures militaires conservatrices. En 1973, le coup d’État du général Augusto Pinochet au Chili est à l’origine d’un exode estimé à 200 000 personnes, nombre d’entre elles ayant été sauvées grâce à l’intervention directe du HCR.

En Afrique, la plupart des nouveaux États indépendants tombent dans la sphère d’influence de l’URSS ou de l’Occident ou sont confrontés à des guerres civiles entre groupes soutenus par les deux blocs. L’Angola et le Mozambique constituent à cet égard l’exemple le plus frappant de migrations forcées d’envergure dans le continent.

En Asie, les USA et leurs alliés luttent contre le communisme notamment en Corée, au Vietnam et en Afghanistan. Si la fuite sur des embarcations de fortune de nombreux Vietnamiens (boat people) qui s’opposent au régime communiste de Ton Duc Than occupe la scène médiatique à partir de 1976, les années 1980 voient, en revanche, l’opinion publique s’intéresser davantage au flux des réfugiés afghans qui quittent en masse leur pays après l’invasion soviétique.

En Europe, le rideau de fer et le mur de Berlin séparent presque hermétiquement les blocs de l’Est et de l’Ouest, comme en attestent les statistiques qui ne comptabilisent dans les années 1970 et 1980 que très peu de réfugiés. Ceux qui parviennent à franchir la frontière sont accueillis comme des héros.

L’effondrement de l’URSS

À partir grosso modo de 1985, au moment où Mikhaïl Gorbatchev devient le secrétaire du parti communiste russe, l’Union soviétique est confrontée à une importante crise économique et connaît de nombreux revers militaires et politiques. Au sein du bloc communiste européen, la Pologne est la première à revendiquer la fin du parti unique, imitée en cela par d’autres pays, sans que l’URSS n’intervienne pour étouffer ce vent de liberté. En 1989, des révolutions éclatent un peu partout en Europe de l’Est, entraînant en deux ans la fin des régimes communistes. Parallèlement, à l’Ouest, après l’euphorie suscitée par les changements survenus à l’Est, les opinions publiques s’inquiètent et redoutent une invasion migratoire, en raison de l’appauvrissement général des pays anciennement membres du Pacte de Varsovie.